ゲリラ豪雨や台風、地震……、近年、私たちの暮らしを脅かす自然災害は、いつ、どこで発生するかわかりません。特に、局地的な豪雨による被害は増加傾向にあり、車での移動中に危険な状況に遭遇するケースも少なくありません。さらに、介護を必要とする人がいる場合、災害時のリスクはより高まります。万が一の事態に備え、「どこに避難するか」「何を持っていくか」「家族とどう連絡を取るか」といった準備が欠かせません。日頃からしっかり準備しておきたいポイントについて、イラストレーターであり防災士でもある草野かおるさんが4コママンガを交えながら解説します。

雨の日の運転は、視界が悪く、路面も滑りやすいため、スピードを落として車間距離を十分に取るなど、細心の注意が必要です。

近年、ゲリラ豪雨の発生頻度が高まっており、想定を超える雨量によって、車の水没事故も多発しています。道路が冠水した場合、通常は通行止め措置が取られますが、急激な雨量の場合、対応が間に合わないこともあります。

車はある程度の冠水に耐えられるように設計されていますが、一般的な乗用車の場合、床面が浸からない程度までが走行可能な限界です。9cm以上、冠水した道路を走行するのは、非常に危険であることを認識しておきましょう。

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)の実験によると、セダンの場合、水深30cmではドアに圧力がかかり重く感じるものの、開けることが可能です。しかし、水深60cmになると、ドアにかかる圧力は通常の5倍近くになり、女性や高齢者では開けることが困難になります。冠水した道路には近づかないことが、水没事故を防ぐための最も重要な対策です。

万が一、ドアが開かず、窓も閉まった状態で車内に閉じ込められてしまった場合は、窓ガラスを割って脱出する必要があります。ホームセンターなどで売っている緊急脱出用ハンマーを車内に常備しておくと安心です。

車のシートに取り付けられたヘッドレストも、窓ガラスを割る際に利用できます。

やり方は、以下の通りです。

①ヘッドレストをシートから抜き取ります。

②片方の棒の部分を窓ガラスの隙間に深く差し込みます。

③ヘッドレスト部分を押し下げるように力を加えると、窓ガラスは粉々になります。

テコの原理を利用しているため、女性でも比較的簡単に窓ガラスを割ることができます。ただし、ヘッドレストがシートから抜けない車種や、窓ガラスに差し込むスペースがない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

浸水被害にあわないためには、周辺環境のチェックも重要です。ハザードマップで川沿い、海沿い、水はけの悪い場所、線路や道路の下を通るアンダーパス、土砂災害警戒区域に加え、避難できる高台などを事前に確認しておきましょう。

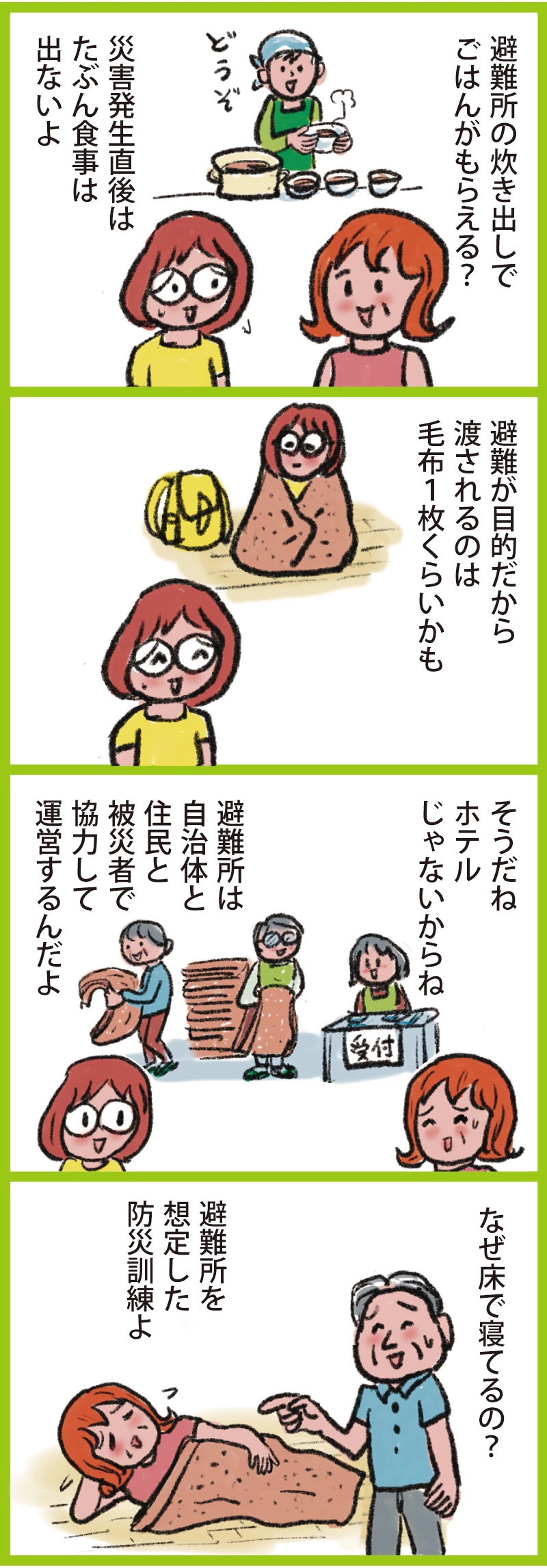

災害発生時に、どこに避難し、何を持参し、ペットはどうすればよいのかなど、慌てずに適切な行動を取れるよう、家族で話し合い、日頃からしっかり準備しておくことが重要です。介護を必要とする人がいる場合は、事前の準備が特に重要になります。地域の避難場所と避難所、そして避難経路を事前に確認し、ケアが必要な人の移動経路も考慮して、安全なルートを把握しておきましょう。まず、避難場所と避難所の違いを理解しておきましょう。

●避難場所:公園などの広い場所であり、地震や大火事の場合は広場、津波の場合は高台など、災害の種類によって適切な場所が異なります。

●避難所:学校の体育館や公民館など、被災し自宅に戻れない人が避難生活を送るための場所です。

最近では、避難所の過密状態の防止や、感染症対策として、複数の避難先に分散して避難する「分散避難」が推奨されています。親戚・友人宅、ホテル、車中泊なども避難先の選択肢として考えておくと安心です。自宅が安全な場合は、「在宅避難」も検討しましょう。もちろん、命を守るために避難所へ避難することも、柔軟に選択することが大切です。

また、避難する際に役立つ物を、「非常用持ち出し袋」にまとめて準備しておくとよいでしょう。介護をする人の状態に合わせて、持ち出し品の量を調整し、持ち運びやすいように工夫しましょう。

●水と食料:災害発生直後の避難所では、食料の配給が遅れる可能性があります。水(1人1日3リットルを目安)、スティックタイプの携帯食などを準備しましょう。

●安眠グッズ:体力温存のためには、睡眠をしっかりとることが大切です。アイマスク、耳栓、タオル、寒さ・暑さ対策(カイロや冷感タオルなど)、旅行用枕などがあると、より安心です。

●予備電源など:スマートフォンの予備バッテリーは必須です。情報収集のためのラジオ、イヤホンも忘れずに。避難所の電源は限られているため、電源タップがあると便利です。

●その他:貴重品(現金、身分証明書、保険証など)、薬、着替え、おむつや生理用品など、個人に必要な物を準備しましょう。ケアを必要とする人のケア用品も忘れずに準備しましょう。

ペットについて、環境省は「人とペットの災害対策ガイドライン」を作成し、災害時には飼い主の安全確保を大前提に、ペットを同行して避難する「同行避難」を原則としています。避難の際に持参するフード、水、常備薬、食器、トイレ用品、首輪・リード、ケージやキャリーバッグなどを準備しておきましょう。事前に、マイクロチップや迷子札を装着し、避難所での共同生活に備えてしつけをしておくことも大切です。ペットとの避難は、周囲の人々への安全にも配慮が必要です。

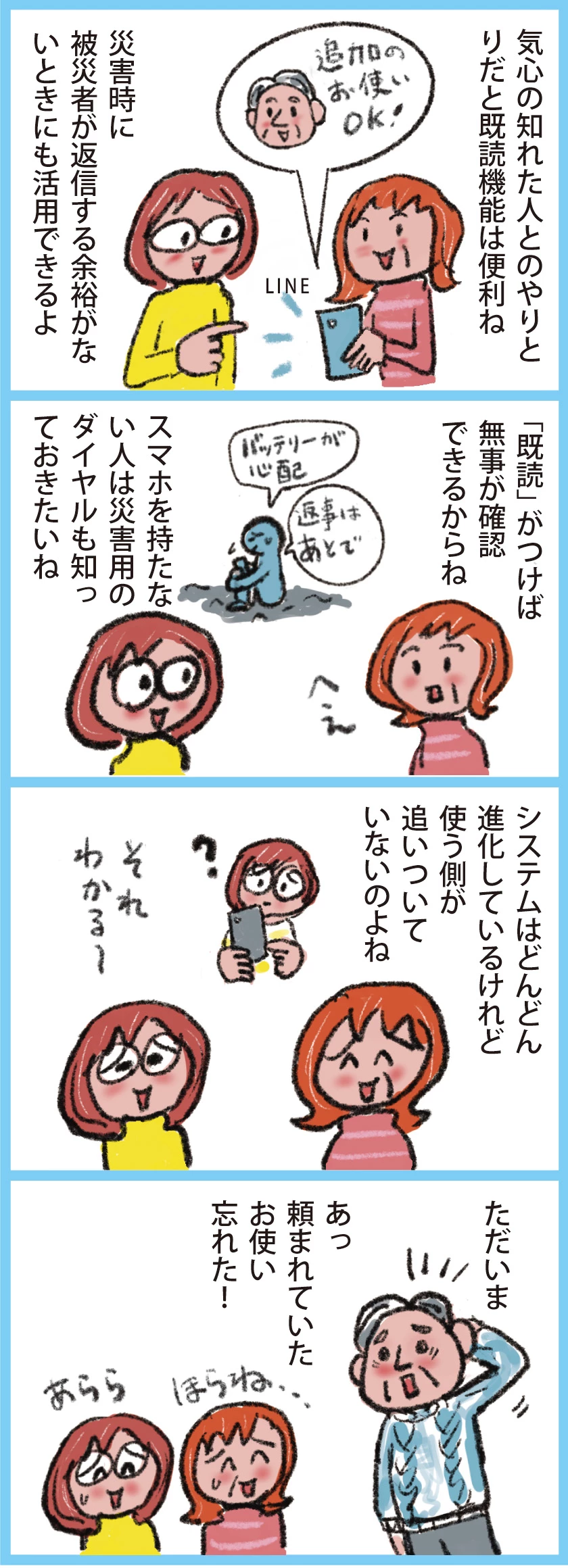

災害が発生した場合に備えて、介護を必要とする人が、家族や親戚、知人との連絡方法を事前に共有しておくことは、ケアラーにとっても非常に重要です。複数の通信手段を把握して、万が一に備えて、「この方法が使えなかったら、この方法で」といったように、決めておくと安心です。

災害発生時には、停電により固定電話やIP電話が利用できなくなる可能性があります(内蔵電池などにより発信可能な場合もあります)。また、被災直後は音声通話が集中し、電話がつながりにくくなることも予想されます。家族や知人の安否確認の通信手段は、比較的つながりやすいパケット通信を利用した災害用伝言サービスやメールを活用するとよいでしょう。

●災害用伝言ダイヤル(171):災害時限定のサービスです。使い方はシンプルで「171」をプッシュし、ガイダンスに従って録音・再生を行います。電話番号を使用するため、固定電話か携帯電話かを、家族や親戚・知人との間で決めておく必要があります。インターネットを利用して安否確認を行う災害用伝言板「web171」もあります。

web171」https://www.web171.jp/

●SMS(ショートメッセージサービス):相手の携帯電話番号がわかれば、携帯電話に標準搭載のSMSアプリからテキストメッセージを送ることができます。国際規格なので、基本的に世界中の携帯端末同士で送受信が可能です。送信には料金がかかりますが、受信は無料です。

●SNS(ソーシャルネットワーキングサービス):家族や知人と日頃からやりとりのあるSNSでは、LINEのほか、メール送受信機能(例:XやInstagramのダイレクトメッセージ、Facebookのメッセンジャーなど)を活用してもよいでしょう。

数は少なくなりましたが、公衆電話は停電時でも使えます。緊急用の回線と同様に優先的に扱われ、無料で使用できる場合もあります。若い人や子どもでは、公衆電話の使い方を知らない人も多いので、この機会に使い方を教えてはいかがでしょうか。設置場所は「公衆電話設置場所検索」で調べられます。また、携帯電話が使えない場合に備えて、家族や知人の電話番号をメモしておき、バッグや財布などに入れておきましょう。

被災時の避難生活では、強いストレスにより心身にさまざまな反応が現れることがあります。これらの反応を理解し、適切な対処法を知っておくことは、ご自身だけでなく、介護を必要とする人の健康を守るうえで非常に重要です。

●心の反応:怒り、悲しみ、孤独感や罪悪感、感情のまひなど、さまざまな感情が表れます。

●体の反応:動悸、不眠、食欲不振、頭痛、肩こり、飲酒や喫煙の増加など、体調の変化も現れます。

●行動の反応:無気力になる、人に会うのを避ける、過食や拒食になるなど、普段とは異なる行動をとることもあります。

ここで大切なのは、「心身が正常であるからこそ、ストレスによる反応が起こる」ということを自覚することです。これらの反応は自然の動きであり、決して異常なことではありません。

また、災害後の心理的な経過は、次の4つの段階をたどるといわれています。

●茫然自失期:恐怖体験により無感覚になり、感情が麻痺し、茫然自失の状態になります。

●ハネムーン期:被災者同士が強い連帯感で結ばれ、互いに助け合います。

●幻滅期:時間の経過とともに、忍耐が限界に達し、不安や不満が生じ、連帯感が失われたり、虚脱感やうつ気分などが出たりします。

●再建期:復旧が進み、多くの人は生活のめどが立ちはじめ、先のことを考えられるようになります。一方で、取り残された人はストレスの多い状態が続きます。このとき、ストレスによる反応が長期間続く場合は、医療機関や保健所などに早めに相談するようにしましょう。

近年、ストレス対処法として注目されているのが「マインドフルネス瞑想」です。これは、現在の瞬間に意識を集中させることで、心の平穏を取り戻す効果が期待できます。

ここでは、早稲田大学教授の熊野宏昭先生の実践法を参考に、自宅でできるマインドフルネス瞑想をご紹介します。

①背筋を伸ばして座り(椅子でも可)、背筋以外の力、とくに肩の力を抜きます。

②目は軽く閉じるか、薄く開けて前方斜め下を見ます。

③呼吸はゆったりと行い、おなかあるいは胸に注意を向けます。

④呼吸とともに、おなかや胸がふくらんだり縮んだりするのを感じ、「ふくらみ、ふくらみ」「縮み、縮み」と心のなかでつぶやきます。

⑤雑念が浮かんできたら「雑念」と自分に合図を送り、「戻ります」と心のなかで声をかけて、再び呼吸を伴う身体感覚に戻ります。

毎日5~10分程度から始め、慣れてきたら時間を延ばしていくとよいでしょう。

災害時は、心と体のケアも大切です。マインドフルネス瞑想を普段から実践し、いざという時に心の平穏を保てるように備えましょう。また、周囲の人たちと支え合い、助け合うことも重要です。つらいときは一人で抱え込まず、誰かに相談してください。

この著者の他の記事

・いざというときのために用意しておくべきものは?【4コマ防災図鑑】で学ぶおうち避難テクニック!

著者:草野 かおる(くさの・かおる)

防災士、イラストレーター。

PTA、自治会で16年にわたり防災活動にかかわった経験を生かし、東日本大震災の数日後にブログ配信を開始。防災についての講演会、執筆、SNS配信なども精力的に行っている。著書に『おうち避難のためのマンガ防災図鑑』(飛鳥新社)、『家族や大切な人を守る 書き込む!防災ノート』(東京ニュース通信社・講談社)など。2025年秋には、ぴあよりシニア防災の新刊発売。