認知症の人は初期のころから、記憶の苦手やスケジュール管理や時間の感覚が苦手になりやすく、次いで生活の中においては、読み・書き・計算、空間認識などに誤解や曖昧さが起こりやすくなってきます。認知症の人は不幸な生活を送るではなく、「不便な生活を送りやすい」という世界観を理解して、さまざまなサポートの方法を学びましょう。

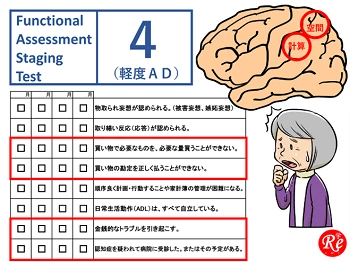

計算の苦手の代表例として「金銭トラブル」を起こし、そこで初めていつもの生活とは違う違和感にご本人やご家族が気づき、病院受診へとつながるケースがあります。例えば老人会や地域の活動の際にたびたび財布を忘れてしまい、周囲の人に繰り返しお金を借りたものの、借りた分の総額を計算することが苦手になって返金が滞ったり、カルチャー活動などの習い事の際に月謝を忘れ、数ヶ月分が未納になってしまうことがあります。借りたことを忘れる記憶障害と計算の苦手が相まってこのような状況になってしまうのです。

しかし、計算の苦手は金銭トラブルばかりではありません。ほかにも小さな苦手が生活の中で起こっていることがあります。

例えば、冷蔵庫中に賞味期限や消費期限が切れたものがたくさん入っていたり、常用薬の残薬数のカウントがうまくいかずに病院受診の日が大幅に遅れたり、時間の逆算が苦手になり、待ち合わせの予定時間に遅れてしまったりすることもあります。

サポートの方法としては、ご本人の予定や情報を共有することが効果的です。一人暮らしのシニア世帯の場合は、定期的に冷蔵庫の整理を一緒にしたり、残薬数を確認して次の受診日を一緒に決めたりすると良いでしょう。サポートの際に気を付けなければならないことは「一方的に解決しない」ということです。冷蔵庫の中がいっぱいだからといって、ご本人に許可なく処分してしまったり、勝手にお薬を整理すると、ご本人の気分を害してその後の関係が悪くなることがあります。

ご本人にとっては苦手を感じながらも、自分なりに一生懸命頑張っているので、「生活を邪魔された」「余計なことをされた」「生活の自由を奪われた」といった気分になってしまうのです。そうならないためにも、急がば回れの気持ちで「あたなのために(for you)」ではなく、「あなたと共に(with you)」と、一緒に行うことを提案することが大切です。

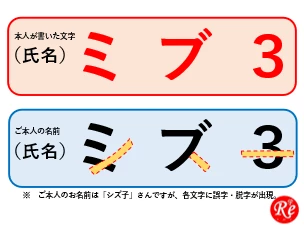

計算の苦手が出るこの時期にはあわせて「書く」ことが苦手になったり、鉛筆を持つことが億劫に感じたりするケースもあります。苦手といってもいきなり書けなくなるわけではありません。そもそも論になりますが、私たちは文字を書く際、「縦方向」・「横方向」・「斜め方向」を組み合わせながら書きます。この縦横斜めの方向に誤解が生じたり、あいまいさが起こったりして文字の誤字や脱字が起こりやすくなるのです。

これまでに私が経験した中で最も印象深いのは「シズ子さん」のケースです。「書類にお名前を書いてください」とお願いすると「ミブ3」と書かれました。「ミ」「ブ」はカタカナ。「3」は数字で書かれました。なぜこんな組み合わせで書いているのかと不思議に思いましたが、少し考えて答えて合点がいきました。これらの文字をみると各文字に1つずつに誤りがあるのです。「シ」の向きを間違えて「ミ」となり、「ズ」は1画不足して「ブ」となり、「子」も1画不足して数字の「3」のように見えるのです。

シズ子さんは毎日このように書字を失敗するわけではありません。うまく書くことができる日もあるのです。頭の中から上手く知識を引き出せる日はうまく書けますが、うまく書けずに間違ってしまう日もあります。認知症の人の頭の中は、明るい日と暗い日があるのです。まるで「お月様」のようなものです。満月の日もあれば、半月(はんげつ)や三日月の時もある。全く見えない新月であっても、立派な月であることには間違いないのです。今日の頭の中の明るさはどうかな?と、毎日の様子を観察して小さな変化に気づき、苦手になった部分を必要な分だけサポートすることが大事です。行政から届いた書類への記入の様子や回覧板のサイン、年に一回送る年賀状のメッセージなどを少しだけ気にかけて確認するようにすると良いでしょう。

私たちの脳には「頭頂葉(とうちょうよう)」という部位があり、GPS機能のように縦横斜め・前後左右を理解する領域があります。地域住民に認知症の症状に対する一般的なイメージを尋ねると「徘徊」をイメージする人が少なくありません。この徘徊も空間認識の苦手が影響していることには間違いありませんが、認知症の人に必ず起きる症状ではないのです。基本的には誰かと一緒に歩いていれば道に迷うことがありません。

また、徘徊というと目的がないままに意味もなく歩いている印象を持たれがちですが、それも大きな間違いです。ご本人が行こうと思っている目的の場所は、はっきりしています。行き先はしっかり決まっているものの、そこまでのルートのイメージが難しくなり、来た道や行く道の道順がわかりにくくなる時があるのです。一人で歩いている時に道に迷うため、徘徊と言わずに「ひとり歩き」と名称を変更しようという動きも見られます。

道に迷ってしまったのならば、道を歩いている人にすぐ尋ねれば済むではないかと思う人もいるかもしれませんが、そんなに簡単に解決できる話ではないのです。それには大人としての尊厳が影響しています。立派な大人が「道がわかりません」なんて言うと変な目で見られるのではないかと不安に思ったり、「道に迷った」なんて恥ずかしくて言えないという認知症の人もたくさんいるのです。どうにかわからなくなった道順を自分だけの力で解決して、外出への自信を失いたくないという思いが強くなり、「人に尋ねたら負け」「戻り道をしては負け」と精神的にも行動的にも意固地になってしまうケースも少なくありません。

不要な強がりのように感じるかもしれませんが、例えば私たちも車の運転で曲がるべき右左折を間違った時には、すぐに車をUターンさせるのではなく、とりあえず次の交差点まで進み、どうにか元のルートに合流しようとすると思います。あれこれ合理的に考えた結果、自分のミスは自分で取り戻そうと行動するのです。

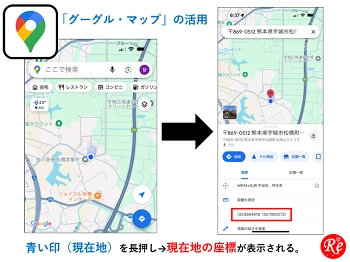

近年では、スマートフォンの普及とともに地図アプリや電車の乗り換えアプリが普及したため、それらが目的地までスムーズに案内してくれる時代となりました。認知症の人の中でも、特に認知症を発症する前からスマートフォンを使えていた人たちは、これらの文明の利器の恩恵を受け、上手にアプリを活用して生活できている人もたくさんいます。スマートフォンは「第2の脳」といっても過言ではありません。

現在の日本においては、90歳を迎えると男性は3人に1人が認知症を発症し、女性は2人に1人が認知症を発症する時代です。認知症への備えとしてスマートフォンを使いこなせるようになることは生活を送るうえで、きっとアドバンテージ・ツールとなってくれることでしょう。

道順の苦手だけではありません。他にも、元気なころは、きれい好きだったのに、いつの日からか部屋の片づけが苦手になり、部屋のあちこちに物が置かれるようになってしまい、いつのまにはごみ屋敷のようになってしまったり、取り込んだ洗濯物がたたまれることなくそのままになって、清潔と不潔の区別があいまいになったりすることもあります。

いつもと違う、これまでと違う小さな変化に気づいたら、病院受診の時にそれらの情報を医師に提供するとよいでしょう。

今回は、認知症の初期から中期までにかけて起こりやすい記憶障害以外の症状とケアについてお伝えしました。症状に追われる「後手介護」ではなく、次の症状を読む「予測介護」につなげていきましょう。

写真(トップ):ピクスタ

関連記事

・認知症の人が見ている世界を考える|認知症ケアの専門家、川畑智さんに学ぶ認知症ケア①

・初期の症状とケア&生活の工夫|認知症ケアの専門家、川畑智さんに学ぶ認知症ケア②

著者:川畑 智(かわばた・さとし)

病院、施設、社会福祉協議会での勤務経験を活かし、熊本県内10市町村の地域福祉政策に携わり厚生労働大臣優秀賞を受賞。著書「マンガでわかる認知症の人が見ている世界」はシリーズ累計26万部を突破。認知症のリハビリ・ケア・コミュニケーションを学ぶ認定資格ブレインマネージャーや日本パズル協会特別顧問も務める。