加齢によって衰えた状態のことを「サルコペニア」や「フレイル」などといいますが、その違いがよくわからないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、サルコペニアとフレイルの違いについて、理学療法士の筆者が原因や症状、対策方法などについて解説します。

「サルコペニア」と「フレイル」は、どちらも年齢とともに心身が衰えることを示す言葉ですが、それぞれ異なる状態を表しています。

サルコペニアは、筋肉量や筋力が減少する状態のことです。筋肉の衰えが原因で、立ち上がったり歩いたりするのが難しくなるといった、身体的な機能が低下します。

一方、フレイルは身体の衰えだけでなく、精神的な落ち込みや社会的なつながりの減少も含む、より広範囲な衰えを指す言葉です。

サルコペニアとフレイルの関係を簡単に説明すると、さまざまな症状をきたすフレイルの中に、サルコペニアが含まれている、という関係です。

サルコペニアは、加齢や病気、運動不足、栄養不足などが原因で、筋肉の量や筋力が減ってしまう状態のことです。

筋肉は30歳頃から少しずつ減り始め、1年間におよそ1%ずつ低下するといわれています。日本では、65歳以上の高齢者の約2割がサルコペニアに該当し、80歳以上になるとその割合は4人に1人以上に増えるという報告があります。

◾️サルコペニアの原因

サルコペニアの原因は、大きく2つに分けられます。

1.一次的な要因(加齢によるもの)

年齢を重ねるにつれて、以下のような自然な変化が起こります。

・筋肉を作る力が自然と弱くなる

・筋肉の発達に関わるホルモン(成長ホルモンなど)が減少する

・筋肉を動かすための神経が減る

2.二次的な要因(生活習慣や病気)

日常生活や健康状態も大きく影響します。

・運動不足:身体を動かさないと、筋肉はどんどん衰えてしまいます。

・栄養不足:筋肉を作るもととなるたんぱく質などが足りないと、筋肉が減少します。

・ケガや病気:長期間の入院や病気で活動量が減ると、急激に筋肉が失われることがあります。

◾️サルコペニアの診断方法と基準

サルコペニアの診断は、「筋肉量」「筋力」「身体機能」の3要素を総合的に評価して判定します。

①筋力測定(握力)

・男性:28kg未満

・女性:18kg未満

これらの基準を下回ると要注意です。

②身体機能の測定(歩行速度)

・4mの距離を4秒以上かかる場合は要注意です。

・信号が青のうちに横断歩道を渡りきれない場合も、身体機能が低下している可能性があります。

③筋肉量の測定

・病院では専門的な機器で測定します。

・簡易チェックとして、ふくらはぎの太さが男性で34cm未満、女性で33cm未満の場合は要注意です。

◾️サルコペニアになりやすい人

・65歳以上の高齢者

・運動習慣がない人

・慢性疾患を持つ人

・栄養不足や低栄養の人

・喫煙者

・痩せている人(BMIが18.5未満)

サルコペニアは生活習慣と疾病リスクが複合することで発症率が高まります。特に高齢者や基礎疾患のある人は注意が必要です。

◾️サルコペニアの対策方法

サルコペニアの予防・改善には「食事」と「運動」を中心とした生活習慣全体の見直しが不可欠です。

食事面:たんぱく質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識的に摂取しましょう。また、ビタミンD・B群、そして腸内環境を整える食物繊維や発酵食品も重要です。

運動面:スクワットや椅子の立ち座りなどの筋力トレーニングと、ウォーキングや水泳などの有酸素運動を日々の生活に取り入れましょう。

生活習慣:長時間座り続けることを避け、立つ・歩く動作を意識的に増やしましょう。また、転倒予防のため自宅の環境を整え、外出や社会参加で活動量を増やすことも大切です。

▶︎関連記事:サルコペニアとは?原因と症状・予防のポイント|理学療法士が解説!

フレイルとは、加齢に伴って心身の活力が低下し、健康と要介護の中間にある状態を指します。日本老年医学会は「身体的・精神的・社会的な機能が複合的に衰えた状態」と定義しています。

フレイルを見過ごすと要介護へ進行する可能性がありますが、適切な対策をすれば元の健康な状態に戻ることも期待できます。

◾️フレイルの原因

フレイルは、サルコペニア(筋肉の衰え)だけでなく、様々な要因が複雑に関わり合って起こります。

①身体的要因

筋肉や運動能力の低下がフレイルの引き金となります。

・サルコペニア

・栄養不足・低栄養

・慢性疾患や病気の影響

これらの要因は、転倒や活動量の低下につながります。

②精神的要因

心の健康が損なわれることもフレイルの原因です。

・認知機能の低下

・うつ症状

・睡眠の質の低下

・意欲や活力の低下

精神的な落ち込みは、外出や人との交流を避けるようになり、身体的なフレイルをさらに悪化させます。

③社会的要因

人とのつながりの希薄化や孤立もフレイルにつながります。

・一人暮らし

・家族や友人との死別

・経済的な不安

・社会参加の機会の減少

社会から孤立すると、心理的なストレスや身体活動の低下を招きます。

◾️フレイルの診断方法と基準

日本版CHS基準では、以下の5項目中3項目以上でフレイルと診断されます。

1.体重減少(6か月で2kg以上)

2.握力低下(男性28kg未満、女性18kg未満)

3.疲労感(わけもなく疲れる)

4.歩行速度低下(1.0m/秒未満)

5.活動量低下(運動習慣がない)

◾️フレイルになりやすい人

フレイルは、以下のような複数のリスク要因を持つ人に多く見られます。

・75歳以上の後期高齢者

・運動習慣がない人

・慢性疾患を複数持つ人

・栄養不足、低栄養の人

・社会的に孤立している人

・認知機能が低下している人

・うつ傾向がある人

特に高齢者は、身体的・精神的・社会的な要因が複合的に作用するため、注意が必要です。

◾️フレイルの対策方法

フレイルの予防・改善には「栄養」「運動」「社会参加」の3つの柱をバランス良く取り入れることが大切です。

栄養面:たんぱく質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識的に摂取し、ビタミンD・B群もしっかり摂りましょう。野菜や果物をバランス良く取り入れ、無理のない範囲で宅配食や冷凍食品なども活用しましょう。

運動面:スクワットや片脚立ちなどの筋力トレーニングと、ウォーキングなどの有酸素運動を日常的に行いましょう。個々の体力に合わせて無理なく始め、徐々に負荷を調整しましょう。

社会参加:孤立を防ぐため、ボランティア活動や地域の交流会に参加し、人とのつながりを保ちましょう。また、長時間座りっぱなしの生活を避け、意識的に歩く時間を増やすことも重要です。持病の適切な管理や感染症予防も、フレイル対策には欠かせません。

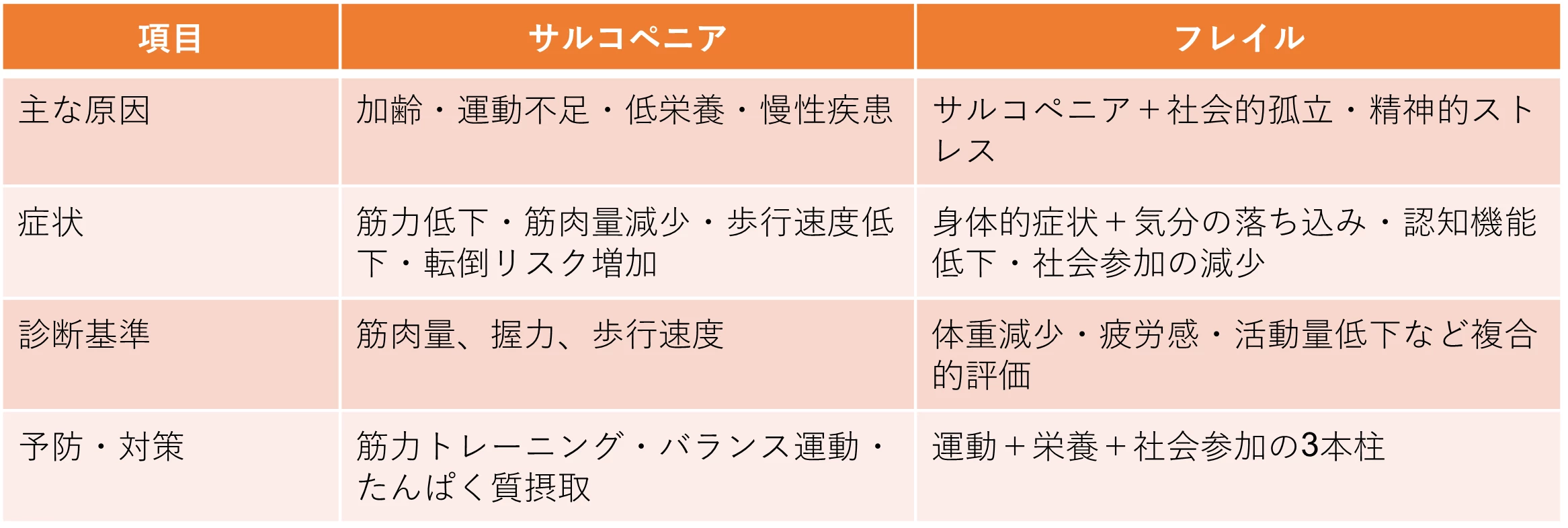

●サルコペニア

・主な原因:加齢、運動不足、低栄養、慢性疾患など

・主な症状:筋力の低下、筋肉量の減少、歩く速度が遅くなる、転びやすくなるなど。

・診断基準: 筋肉量、握力、歩行速度などを測定して判断します。

・予防・対策: 筋力トレーニング、バランス運動、そして筋肉を作るもとになるたんぱく質をしっかり摂ることが重要です。

●フレイル

・主な原因:サルコペニアに加え、他人との交流が減ったり(社会的孤立)、精神的なストレスが加わることも原因となります。

・主な症状:身体的な症状(体重減少、疲れやすいなど)だけでなく、気分が落ち込んだり、物忘れが増えたり、外出が減ったりといった、精神面や社会面の問題も含まれます。

・診断基準:体重の減少、疲労感、活動量の低下など、複数の項目を総合的に評価して診断します。

・予防・対策:身体を動かす「運動」、しっかり食べる「栄養」、人とのつながりを保つ「社会参加」という3つの柱をバランス良く取り入れることが大切です。

◾️食事と栄養のポイント

バランスの取れた食事が、健康な体づくりの基本です。

・たんぱく質:筋肉の材料となる肉、魚、卵、大豆製品などを積極的に摂りましょう。

・ビタミンとカルシウム:骨や筋肉を強くするビタミンDやカルシウムもしっかり摂取しましょう。

・3食しっかり:主食、主菜、副菜をそろえて1日3食食べることで、栄養不足を防ぐことができます。

・口腔ケア:定期的に歯医者で診てもらい、口の中を健康に保つことも大切です。

◾️運動のポイント

筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせるのが効果的です。無理のない範囲で、毎日少しずつ続けましょう。

・筋力トレーニング:もも上げ ・お尻上げ ・かかと上げ ・腹筋 ・立ち上がり ・片足上げなどで足腰の筋肉を鍛えましょう。

・有酸素運動:ウォーキングや水泳、水中歩行などで、心肺機能を高め、持久力をつけましょう。

◾️社会参加のポイント

人とのつながりを保つことは、心の健康にもつながります。

・家族や友人と出かけたり、地域のサークルやボランティアに参加したりすることで、孤立を防ぎ、活動量を増やしましょう。

・自分が「楽しい」「やりたい」と思える活動を見つけることが大切です。

◾️生活習慣の改善方法

睡眠:規則正しい生活リズムで十分な睡眠時間を確保しましょう。

・禁煙:タバコは血流や筋肉量の低下に悪影響を与えるため、禁煙を心がけましょう。

・飲酒:お酒は控えめに。飲みすぎは栄養の吸収を妨げることがあります。

・体重管理:急激な体重減少はフレイルのサインとなる場合があります。日頃から体重をチェックしましょう。

◾️こんな時は医療機関へ

以下のような症状に気づいたら、早めに医療機関に相談しましょう。

・半年で5%以上体重が減った

・階段を上るのがつらくなった

・よくつまずく、転びそうになる

・ペットボトルが開けられないほど握力が弱くなった

◾️相談先

・かかりつけ医:まずはここから相談しましょう

・整形外科:骨や関節の問題について相談できます。

・地域包括支援センター:介護予防や生活支援に関する様々な情報の提供や相談ができます。お住まいの地域のセンターは、自治体の公式サイトなどで確認できます。

Q:何歳から注意が必要ですか?

A:サルコペニアは65歳から、フレイルは75歳から特に注意が必要です。しかし、年齢に関係なく、運動不足や栄養不足の人は誰でもリスクがあるため、若いうちから健康的な生活を心がけましょう。

Q:改善にはどのくらいかかりますか?

A:個人差はありますが、3ヶ月を目安に運動と食事を改善することで、握力や歩く速度の向上が期待できます。大切なのは、焦らずに少しずつでも継続することです。

Q:運動が苦手でも大丈夫ですか?

A:はい、大丈夫です。まずは無理のない範囲から始めましょう。テレビを見ながらの足踏みや、座ったままできる足の上げ下ろしなど、簡単な運動からでも効果があります。

サルコペニアとフレイルは、どちらも加齢による衰えを示す言葉ですが、その意味は異なります。

サルコペニアは、筋肉の衰えに特化した状態です。フレイルは、心身や社会性の衰えを含む、より広い概念です。

フレイルの中にサルコペニアが含まれる、という関係性で考えるとわかりやすいでしょう。どちらも適切な対策をすれば改善が期待でき、要介護状態になることを防げます。

病気の治療と並行して、運動・栄養・社会参加の3つの柱をバランス良く生活に取り入れていきましょう。

監修:中谷ミホ

▶︎関連記事

サルコペニア肥満予防のため親子で筋トレしよう!

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級