介護は長期化する可能性が高いため、職場や行政・サポート機関に相談することが必要不可決です。しかし、いざ介護問題に直面すると、いつのタイミングで、どこまで話せばいいのかと戸惑ったり、介護トラブルが繰り返されたりする中で相談する気力が奪われていきます。この記事では「介護者が相談できなくなる心理メカニズム」について、介護者メンタルケア協会代表橋中今日子が解説いたします。

介護関連の記事の多くが「相談しましょう!」と訴えています。私も繰り返し「相談しましょう!」「情報を共有しましょう!」とお伝えしてきました。

私自身も体験しましたが、相談することの必要性を頭では十分に理解していても、いざとなると相談できなくなってしまうものなのです。介護経験がある方で、「どうしてあの時、相談できなかったのかわからない」と話される方もいらっしゃいます。

介護で苦しい時ほどなぜか相談できなくなる。結果、周りからの理解を得られず、孤独感が増していく……この悪循環を経験している介護者は驚くほど多いのです。

介護者が相談できなくなるのはなぜでしょうか?

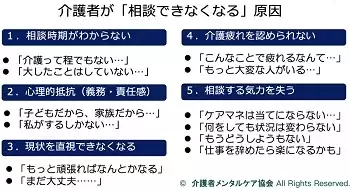

介護者が相談できない心理状態に陥る原因は1つではありません。複数の原因が複雑に絡み合っています。

図①:介護者が「相談できなくなる」原因

① 相談時期がわからない

介護は「突然始まる」とのイメージが強いものですが、最近では介護が「静かに始まっている」ことに無自覚なケースが多いです。

例えば、米やペットボトルなどの重いもの、トイレットペーパーなどのかさばるものの買い出しをする時に車を出して手伝っているという方は、介護というほどのことをしているつもりはないかもしれませんが、すでに介護は始まっています。

膝が悪い母の通院介助をしているのに「介護はまだ始まっていないのですが……」と話される方もおられます。こちらも、すでに介護は始まっています。

介護している自覚がないと、「自分はまだ大したことをしていない」「相談するほどのことではない」と考え、相談のきっかけを逃してしまうのです。

②心理的抵抗(義務・責任感)

「(自分は要介護者の)子どもだから、家族だから」と義務感や責任感が強い人、特に「長男(長女)だから」など、家族の中での自分の役割と立場を意識し過ぎてしまう人は、「これは私の仕事」「私がやるべきこと」という思考に陥りがちです。

そうなると、全ての出来事が自分に責任があるかのように感じ「努力が足りないからだ」と思い詰めたり、「相談するのは甘えだ」と考えたりする人もいます。また「うまくいっていないことを周りに知られてしまう」、「できない人だと思われる」、「能力がないと思われる」と、相談することへの抵抗感が生まれやすくなります。

③現状を直視できなくなる

介護トラブルが繰り返されると、②で説明した心理的抵抗がさらに強まっていきます。すると「自分一人では限界ではないか?」と薄々気づきながらも「まだ大丈夫だ」と思い込みたくなるものです。周りには問題があるような素振りを見せず、気力や精神力だけを頼りに自分を奮い立たせます。見かねた周囲の人がアドバイスをしても「私は大丈夫です! 何も問題はないです!」と抵抗したり、手助けを強く拒んだりすることもあるのです。

④介護疲れを認められない

現状を直視できなくなり、②で心理的抵抗がますます強くなると、自分の疲れさえも自覚できなくなっていきます。特に、入院などのトラブル時は脳が緊急モードにスイッチし、火事場の馬鹿力で対処できてしまうものです。しかし、トラブルが過ぎた途端にエネルギーが切れ、突然朝起きられなくなる、突然涙が出てくる、些細なことで怒鳴ってしまうなどの身体反応が表れます。

毎日徹夜ができないのと同じで、当たり前の反応なのですが、介護者は「まだ大丈夫」と疲れを無視したり、「大したことをしていないのに、これぐらいで疲れるなんて」と自らを責めてしまいます。

⑤相談する気力を失う

問題解決のために相談する、説明するといった行為には、物事を言語化したり、優先順位をつけたりといった、論理的思考が必要です。日々の介護に加えて、突発的なトラブルを繰り返していくと、心身は消耗し、相談する気力や意欲も失います。過去に相談してみたものの、期待する対応ではなく「ケアマネは当てにならない」、「相談しても何も変わらない」と周囲への不信感が募り、「どうせ無理」と結論づけて思考停止状態になり、解決行動が取れなくなるのです。

このような思考になるのは、介護者である私たちに優しさが足りないわけでも、我慢や努力が足りないわけでもありません。十分な休息が取れないまま、慢性的な睡眠不足、精神的なストレスが限界にきているだけです。誰もが陥る、自然な反応だと覚えておきましょう。

50代会社員、Aさん(女性、一人っ子)。のケースです。

17年前、Aさんの父親が定年退職をした直後に、専業主婦をしていた母親が脳出血で倒れ、車椅子生活になりました。父親は、これまで家のことを任せっきりで苦労をかけた妻に対しての申し訳なさが強く、「母さんのことは俺がやる」と介護保険サービスの積極的な利用を長年拒んできました。当時新婚だったAさんは、月に1~2回、電車で片道2時間半をかけて週末に実家通いをする生活を10年以上続けてきました。主介護者の父親に比べて、自分は顔を見に行っているだけ、母親の話し相手になっているだけだと思い、介護をしているつもりは全くありませんでした。

しかし、10年以上の老老介護で、父親も次第に弱っていきます。Aさんの実家通いは毎週末に増え、さらには週に何度も実家に泊まり込むように。トラブルが起きるたびに仕事を休むため、上司から「介護に専念した方がいいのでは?」と、退職勧告とも取れる発言が繰り返され、同僚や後輩たちもあからさまに迷惑そうな態度を見せるようになりました。さらに、新婚時から実家通いを優先してきたことで、夫から「こんな寂しい生活は嫌だ。結婚している意味があるの?」とも告げられてしまいます。Aさんは「仕事を辞めて離婚し、実家に戻るしかないのか」と思い詰めるようになりました。そして、ある日突然、朝起きられなくなり、仕事にも実家にも行けず「もう死んでしまった方が楽かも……」という考えが頭から離れなくなったのです。

私はAさんに、自分自身の状況と辛さをケアマネジャーに伝えるようアドバイスしました。また、頭で考えただけでは言い漏らしの恐れがあるため、自分の現状を箇条書きのメモにし、それを見ながら話すように、合わせてお伝えしました。例えば、このようなメモです。

・自宅から実家まで片道2時間半かけて通い、自分が休む時間がほとんど取れていない

・仕事にも影響が及び、職場に居づらい雰囲気になっている

・新婚から10年以上実家を優先してきたので、夫との関係が悪化している

・朝起きられない日が増え、毎日死にたいと考えている

Aさんから相談を受けたケアマネジャーはびっくりしていたそうです。ケアマネジャーは、Aさんの母親を7年間担当していましたが、Aさんが会社員をしていることも、自宅から2時間半かけて実家に通っていることも知らなかったのです。Aさんは介護トラブルが起きるたびにすぐに対応していたので、近くに住んでいるのだとばかり思っていたとのことでした。社交的なAさんが明るく振る舞っていたこともあって、その窮状に気がつかなかったのでしょう。ケアマネジャーはすぐに、母親のショートステイ利用と父親の介護保険申請を提案してくれ、Aさんは両親のケアを一人で抱え込む状況から脱出することができました。

「相談することがどれだけ大事かを、頭では理解しているつもりでした。でも、ケアマネジャーは母のサポートするための人だと思っていたので、自分の状況を話してはいけないと思い込んでいたんです」とAさんは話してくれました。

介護で苦しい状況にあるのに相談できない時には、介護者が「相談できなくなる」原因(図①)を活用して、どのような考えが浮かぶかをチェックしてみましょう。

特に、「自分の都合を言ってはいけない」「相談することは甘えだ」「うまくいかないのは自分の努力が足りないからだ」などの自責の考えや、「職場は無理解だ」「ケアマネが動いてくれない」「地域包括支援センターに相談しても無駄」などの他者への不信感や他責の考えが浮かんでいる時は要注意です。

「苦しい状況だが、このように考えてしまう。何をどうしていいかわからない、助けて欲しい」と、まず声に出すことから始めてみてください。

また、自分では相談しているつもりでも、要介護者の状況を伝えるだけではAさんのように介護者自身の窮状が伝わっていないことがあります。介護によって自分の生活にどんな問題が起きているのか、どんな助けが必要なのかも具体的に伝えましょう。

相談したからといって、すぐに期待するサポートが受けられないこともあります。体制を整えるには、準備と時間が必要だからです。一度で諦めず、何度でも繰り返し伝え続けてください。

写真:8photo、出典:Freepik(※トップの写真)

この著者のこれまでの記事

・親が倒れた…! 次々と起こるトラブルに対して混乱しないために知っておきたい「介護の4つの時期」とは?

・介護の4つの時期|パニック期

・介護の4つの時期|環境調整期

・介護の4つの時期|生活期

・介護の4つの時期|看取り期

著者:橋中 今日子

介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。