書店主で著述家としても活躍している辻山良雄さんによる、本と読書についての連載。今回は、本、そして文学の力を感じさせる2冊の本を紹介します。1冊目はノーベル文学賞を受賞したポーランドの詩人の詩集、もう1冊は丁寧な日常の描写で定評のある作家による人のやさしさと強さを描いた長編小説です。あらゆる環境が激しく、しかもよくない方向に変化しているように感じる方、そんな世界での日常、そして仕事やケアで疲れている方の心の芯にともる熾火(おきび)となってくれるのではないでしょうか。

先日開業医であるKさんが、店内で本を選んでいた。ああ、ありがたいと思ったところまではいつもの通り。しかしそれからしばらく経ったあと、彼は途方に暮れた表情を浮かべながら、わたしのところまでやってきた。

「いったいいま、何を読めばいいんですかね……」

わたしはとっさのことにうまく返答できなかった。というのも彼は結構な読書家で、言論誌を複数定期購読していた時期もあれば、専門である精神医学の本もよく購入していたから、読むべき本がわからないということなどよもやあるまいと思ったのだ。彼はそう言ったあと、自分が恥ずかしいことを言ったと思ったのか、手にしていた新書を一冊買って、すぐに店を出た。

だが彼はほんとうにわからなかったのだと思う。最近では彼に限らず、ひとしきり本棚を見たあと、何かあきらめたように店を去る人の姿もよく目にするようになった。本に興味がないというよりは、居並ぶ本を前にすると自分の興味の在り処がわからなくなり、心がくじけてしまうというか。

いま世界は、こちらが恐ろしくなるくらいの速さで変化している。戦争はなくならず、夏の暑さは耐えがたいほど上昇し、それは身近なものの値段にも影響を及ぼしている。そうしたますます激しさを増す世界にいると、自分の無力さがとりわけ身に染みる。いま本など読んで、いったい何になるというのか……。しかしそんな時だからこそ虚無に陥ることなく、荒地に水を撒く読書、その人の心に熾火をともし続ける本が必要なのだ。

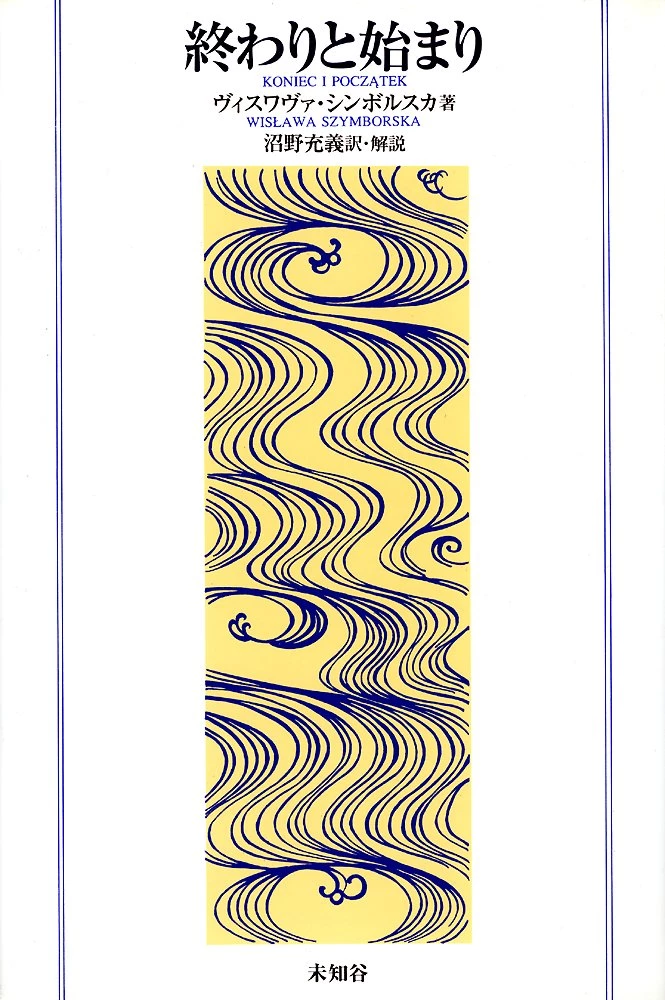

ヴィスワヴァ・シンボルスカはポーランドの詩人。1996年にノーベル文学賞を受賞した。『終わりと始まり』は、彼女がノーベル文学賞を受賞する三年前に出版された詩集で、沼野充義が訳した日本語版には、十八編の詩とノーベル文学賞記念講演が収録されている。一読して読みやすく、水のように澄明な文体で書かれた詩だが、言葉には複数の意味が含まれているようで、読むと噛みごたえのある文章だ。

『終わりと始まり』ヴィスワヴァ・シンボルスカ著 沼野充義 訳・解説 未知谷

戦争が終わるたびに

誰かが後片付けをしなければならない

物事がひとりでに

片づいてくれるわけではないのだから

「終わりと始まり」(※1)

現実から逃げることはできない

いくら逃げてもそれはついてくる

そして、わたしたちの旅の道のりには

現実が人を待ちかまえていないような駅はひとつもない

「現実」(※2)

シンボルスカの詩では「戦争」や「歴史」、「現実」といった強くて大きな言葉が、まずは目に飛び込んでくる。それは政治体制が安定せず、戦争が現実的なものとしてすぐ近くにある、「東欧」という場所と無関係ではないだろう。

しかしそうした「現実」に対抗する強い意志はありながらも、彼女がほんとうに愛したのは、人間の偶然の出会いやいまここにある自然の永遠、世界が時おり見せてくれる奇跡など、これまで古今東西の詩人が何度も褒めたたえてきた〈普遍〉であった。

彼女が詩人としてのキャリアをスタートさせてから数年後、ポーランドは社会主義体制下に入った。〈全体〉の幸福を目指した社会の中では、一人の〈個〉など取るに足らず、ましてや個が自由に考えるなど危険極まりないことである。シンボルスカの詩には自らの愛する日常を、それにふさわしい「いい言葉」で書いたものも多いが、言葉が厳しく統制されていた当時のポーランドでは、「いい言葉」で書くこと自体が政治性を帯びてしまう。それでも彼女はひっそりと控え目に、誰にでも届く平易な言葉を貫くことで、冷たい「現実」の中にあって、〈個〉の価値を絶やさないようにしたのだ。

「しかし、一語一語の重みが量られる詩の言葉では、もはや平凡なもの、普通のものなど何もありません。どんな石だって、その上に浮かぶどんな雲だって。どんな昼であっても、その後に来るどんな夜であっても。(…)そのどれ一つを取っても、普通ではないのです」(※3)

どんなに世界が変わって、自分の無力さを思い知らされても、そのすぐ隣では同じ世界が「普通ではない」姿を見せている。そのしるしや合図は確かにあって、すべては特別なのだ。わたしたちはその現れにこそ、希望を見出すべきではないか。

シンボルスカの言葉は、それでもまだよきことを望み、その先に向かって手を差し伸ばそうとする、強くてやわらかな意志に溢れている。

文中引用箇所:※1…P18、※2…P38、※3…P103

『水車小屋のネネ』は、ある山あいの小さな町を舞台にした四十年の物語。小説家の津村記久子さんがこれまで書いた中で「もっとも長い作品」だが、ページをめくる手が止まらず、読み終えたあともまだ続きはないのかと、しばらく余韻に浸っていた。

『水車小屋のネネ』津村記久子著 毎日新聞出版

山あいの町に暮らす主人公の律と姉の理佐は、もともとこの町まで望んでやってきたわけではなかった。姉妹は地方の都市で、小さなころから母子家庭で育ったが、母親が最近付き合いはじめた男性との折り合いが悪く、家にいても居心地が悪い。そんな状況の中、大人二人を不信に思う決定的な出来事が起こり、十八歳の理佐は八歳の律を連れ、住んでいた場所から特急で一時間ちょっとのこの小さな町までやってきた。そこには石臼でそば粉を挽く本格的なお蕎麦屋さんがあり、この店が理佐を雇い入れてくれたのだ。

この町で二人は、蕎麦屋の守さんと浪子さん、近所に暮らしている絵描きの杉子さん、律が通う小学校の担任の藤沢先生など、何かと姉妹のことを気にかけてくれる大人たちと出会う。彼らに見守られながら二人はともに助け合い、たよりないながらも何とか自立していった。そして大人になると、今度は彼女たちが心に傷を抱えた人を助け、周りの世界をやさしさと信頼で満たしていくのである。

助け、助けられるといった、善意が善意を呼ぶ作品世界だが、その後ろには子どもを委縮させるモラルハラスメントや外国人差別の問題など、現代社会の暗部も見え隠れしている。それらはすでに「あるもの」で、覗き込めばその中に引きずり込まれる負の力に満ちているが、律と理佐、それに周りの人たちは、世界はあかるいものであることを信じ、勇気を振りしぼってそれに立ち向かっていくのだ。

そうしたあかるさを象徴するのが、「ネネ」という声真似の得意なヨウム(オウム目インコ科に属するインコの仲間)である。頭のいいネネはいつも水車小屋にいて、石臼で挽かれるそば粉の量を管理している(木箱に入れたそばの実が無くなりそうになると、「からっぽ!」と叫ぶ)。人間が発する言葉を覚えてはすぐにそれを真似るし、音楽はクラシックからレッチリまで大体好きで、ラジオから聞こえてくる曲に合わせて、いつもいっしょにハミングしている。

ネネは変わることなくそこにいて、ただ世界を見つめているだけだが、ネネがいるだけで皆が善性を発揮し、ひとつにまとまることができるから不思議だ。たとえどんな時でも、ネネがいればそれだけで大丈夫。ネネは確かな希望であり、人が人生を渡っていくときに必要なはげましなのだ。

この世界は常に変わっていき、同じ姿でいるものなど何ひとつない。そのことを考えるだけで確かにこわくなるし、これ以上前に進めないと思う時だってあるだろう。でもそうした中でも、まだ信じることのできる、変わらないものがあるのではないか。そのようなことを願わずにはいられない読書だった。

写真:著作者:Freepik

著者:辻山良雄

辻山良雄(つじやま・よしお) 1972年兵庫県生まれ。大手書店チェーン〈リブロ〉を退社後、2016年、東京・荻窪に本屋とカフェとギャラリーの店Titleを開業。書評やNHK「ラジオ深夜便」で本の紹介、ブックセレクションもおこなう。著書に『本屋、はじめました』『365日のほん』『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』、画家のnakabanとの共著に『ことばの生まれる景色』がある。最新刊は『熱風』誌の連載をまとめた『しぶとい十人の本屋』(朝日出版社)。撮影:キッチンミノル