特別養護老人ホーム(特養)と介護老人保健施設(老健)は、いずれも介護保険制度に基づく公的な介護施設です。しかし、入居条件やサービス内容、費用は大きく異なります。

この記事では、特養と老健の違いをわかりやすく解説します。施設選びに迷っている方やご家族の入所先を検討している方はぜひ参考にしてください。

特別養護老人ホーム(特養)は、在宅生活が難しくなった高齢者が、終身にわたって生活できる公的な介護施設です。介護保険制度上では、介護老人福祉施設とも呼ばれています。

・特養の特徴と役割

特養の目的は、常時介護を必要とする方が安心して暮らせる「生活の場」を提供し、日常生活全般の支援を行うことです。

看取りケアにも対応しており、人生の最終段階まで安心して過ごせる環境が整えられています。運営主体は主に社会福祉法人や地方自治体で、公的施設ならではの費用の安さも特徴です。

2023年度末時点で全国に1万606施設あり、入所者は66万人以上います。近年はユニット型個室の導入が進み、より家庭的で個別性を重視したケアが行われています。

・特養のサービス内容

食事や排せつ・入浴などの日常生活の介護が24時間体制で提供されます。また、体調管理や服薬管理も行われ、機能訓練指導員によるリハビリやレクリエーション活動も充実しています。

▶︎関連記事:特別養護老人ホームとは?

介護老人保健施設(老健)は、「病院と家庭の中間施設」と位置付けられる公的な施設です。退院後すぐに自宅で生活することに不安を抱える高齢者が、在宅復帰に向けてリハビリや療養支援を受ける場所として利用されます。

・老健の特徴と役割

老健の最大の特徴は、在宅復帰を目的としている点です。施設には医師が常駐し、看護師も手厚く配置されているため、医療的ケアが必要な方も安心して利用できます。

さらに、理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門職が、入所者一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーション計画書を作成し、集中的なリハビリを行います。

入所期間は原則3ヶ月から半年とされ、3ヶ月ごとに継続の可否が判定されます。ただし、入所者の状態によっては延長も可能です。

2023年度末時点で全国に4,250施設あり、約37万人が利用しています。

・老健のサービス内容

医師による診察や看護師による医学的管理が日常的に行われます。加えて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別リハビリを提供し、歩行訓練や嚥下(えんげ)訓練などを通じて在宅復帰をサポートします。

食事面でも、栄養士が医学的な観点から栄養管理や食事療法を行うため、疾患に応じた適切な食事が提供されます。

また、通所リハビリテーションや短期入所療養介護(ショートステイ)といった在宅支援サービスも併設されており、地域全体の在宅介護を支える拠点としても機能しています。

▶︎関連記事:介護老人保健施設とは?

・特養の入居条件

特養は、原則として65歳以上で要介護3以上の認定を受けた方が対象です。ただし、40〜64歳でも、特定疾病(脳血管疾患や若年性認知症など)により要介護認定を受けていれば入居できます。

なお、例外として、要介護1・2の方でも次のような特別な事情がある場合には「特例入所」が認められることがあります。

・認知症により徘徊や意思疎通の困難さが見られる場合

・知的障害や精神障害を伴い、日常生活が著しく制限される場合

・家族からの虐待が疑われ、心身の安全が確保できない場合

・単身世帯や高齢・病弱な同居家族しかいないなど、在宅生活が困難な場合

・老健の入居条件

介護老人保健施設(老健)は、原則として65歳以上で要介護1以上と認定された方が対象です。40から64歳の方でも、特定疾病による要介護認定を受けていれば入居できます。

医療的ケアが必要な方でも、病状が安定していれば利用可能です。

・特養の費用

特養の月額費用は おおむね9万〜15万円 が目安です。内訳は以下の通りです。

・介護サービス費:介護度に応じて1〜3割を自己負担します。

・食費・居住費(滞在費):施設での食事代や部屋代です。

・日常生活費:洗濯代や理美容代など個人的な費用です。

特養では 医療費は自己負担 となります。通院や処方薬が多い場合は、別途費用が発生することを考慮しておきましょう。

・老健の費用

老健の月額費用は おおむね8万〜15万円が目安です。

こちらも特養と同じく、介護サービス費・食費・居住費・日常生活費が含まれます。

老健の大きな特徴は、診療費や薬代が基本的に施設負担となるため、入所者が医療費をほとんど支払う必要がない点です。そのため、追加の医療費は特養より抑えやすい傾向があります。

一方で、リハビリ専門職の人件費や医療設備の維持費が加わるため、特養よりも高額になる傾向があります。

・負担軽減制度について

特養と老健はどちらも公的な施設のため、費用負担を軽減する制度が利用できます。

・補足給付(特定入所者介護サービス費):低所得の方を対象に、食費や居住費が軽減されます。

・高額介護サービス費制度:ひと月の介護費の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。

これらの制度を利用することで、経済的な負担を軽減できます。

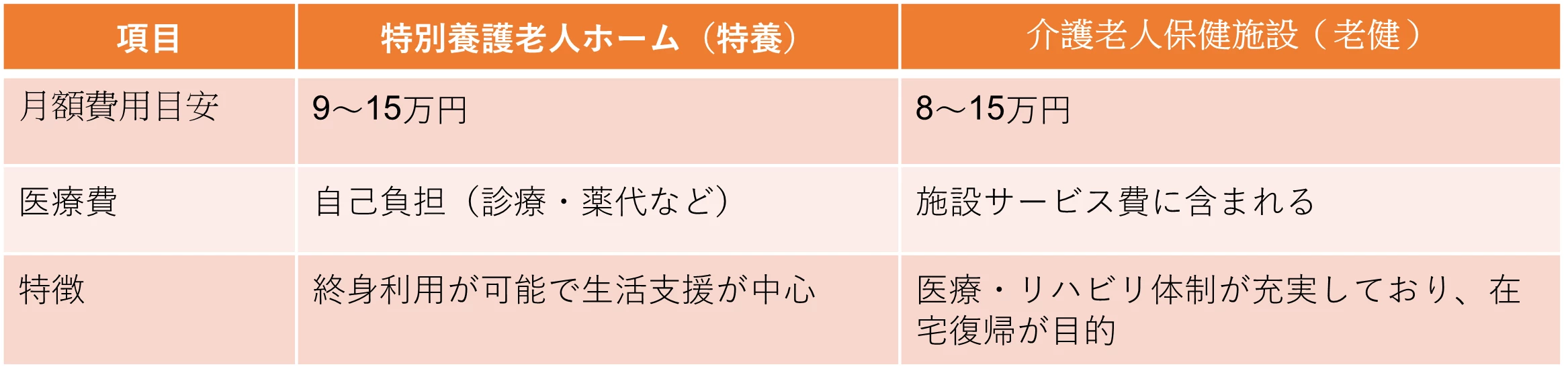

費用比較一覧表

●特別養護老人ホーム(特養)

・月額費用目安:9〜15万円

・医療費:自己負担(診療・薬代など)

・特徴: 終身利用が可能で生活支援が中心

●介護老人保健施設(老健)

・月額費用目安:8〜15万円

・医療費:施設サービス費に含まれる

・特徴:医療・リハビリ体制が充実しており、在宅復帰が目的

▶︎関連記事:特別養護老人ホームの費用はどのくらい?

▶︎関連記事:介護老人保健施設の費用はどのくらい?

・特養のサービス内容

特養は「生活の場」として、長期入所を前提としたケアを提供します。

主なサービスは以下の通りです。

・日常生活支援:食事、入浴、排せつなど、生活全般の介護を行います。

・24時間体制の介護:介護職員が常駐し、24時間体制で生活をサポートします。

・健康管理:協力医療機関と連携し、健康チェックや服薬支援を行います。

近年では、人生の最期を施設で迎えたいと考える方が増えており「看取りケア」に対応する特養も増加しています。

・老健のサービス内容

老健は「病院と家庭の中間施設」として、在宅復帰を目的としたサービスを提供します。

・専門的なリハビリ:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、一人ひとりの状態に合わせた集中的なリハビリを行います。

・医療的ケア:医師による定期的な診察や、看護師による健康管理、医療処置が受けられます。

・在宅復帰に向けた生活訓練:食事や入浴の動作訓練、外出訓練などを通して、自宅での生活を想定した練習をします。

・栄養管理:管理栄養士が、疾患に合わせた栄養管理や食事療法を行います。

老健は、退院後すぐに自宅へ戻ることに不安がある方を、医療的ケアとリハビリの両面から支え、可能な限り在宅生活に復帰できるようサポートします。

・サービス面での比較

特養:生活介護が中心で、終身にわたって安心して暮らせる「生活の場」としての役割が強い。

老健:医療やリハビリが充実しており、「在宅復帰」を目的とした短期的な利用が前提。

・特養の待機状況

特養は、入所待機者が非常に多い施設です。厚生労働省の調査によると、2022年時点で、全国で約27万人の待機者がいるとされています。そのため、入所まで数年かかることも珍しくありません。

特養の入所は申し込み順ではなく、「入所判定基準」に基づいて優先順位が決められます。この基準では、要介護度、介護者の状況、住宅環境、認知症の程度などが点数化されます。

このため、介護度の低い方や家族の支援が十分に受けられる方は、入所までに長期間かかる傾向があります。

・老健の待機状況

老健は、比較的入所しやすい施設です。3ヶ月ごとに退所判定が行われるため、定期的に空きが出やすく、数週間から数ヶ月程度で入所できるケースが多いのが特徴です。

また、病院から退院後、そのまま老健へ入所するケースも多く、医療機関との連携によってスムーズな入所が可能です。

・待機期間のまとめ

特養 : 待機者数が非常に多く、入所まで数年かかることがある。

老健 :入所の回転が早く、数週間〜数ヶ月で入所できる可能性が高い。

・特養の居室・設備

特別養護老人ホームの居室は、大きく分けて以下の4タイプがあります。

・従来型多床室(4人部屋中心)

複数のベッドが並ぶ大部屋(4人部屋が中心)です。費用が安い反面、プライバシーは保ちにくい場合があります。

・従来型個室

完全に仕切られた個室で、プライベートな空間を確保できますが、多床室より費用が高くなります。

・ユニット型個室

10人前後のグループを一つの生活単位(ユニット)とし、各自が個室で生活しながら、共有のリビングなどで家庭的な交流ができます。2002年以降に新設された施設ではこのタイプが主流です。

・ユニット型準個室

個室に近い環境を確保しつつ、費用を抑えられるタイプです。

共用設備としては、食堂、浴室(特殊浴槽を含む)、機能訓練室、医務室などが整備されています。

・老健の居室・設備

老健の居室は、基本的に特養と同様に、多床室と個室の2タイプが中心です。

医療とリハビリを重視した施設であるため、診察室、処置室、薬剤室などの医療設備に加え、機能訓練室には平行棒、歩行訓練用階段、各種運動器具など専門的なリハビリ機器が充実しています。

・居室・設備のまとめ

特養 :「生活の場」としてプライバシーや個別ケアを重視した居室(ユニット型個室など)が主流です。

老健 :医療とリハビリを重視しており、診察室や専門的な訓練設備が充実しています。

・特養の人員配置

特養は、日常生活の介護を中心に支える体制が整えられています。主な人員配置基準は以下の通りです。

・介護職員または看護職員:入所者3人に対して1人以上

・生活相談員:入所者100人に対して1人以上

・栄養士:1人以上

・機能訓練指導員:1人以上

・ケアマネジャー:入所者100人に対して1人以上

医師については、常勤である必要はなく、非常勤でも可とされています。このため、急な体調の変化があった際には、医療機関への搬送が必要となるケースもあります。

・老健の人員配置

老健は、特養と比較して、看護師やリハビリ専門職などの医療職の配置が手厚くなっています。主な人員配置基準は以下の通りです。

・常勤医師:入所者100人に対して1人以上(必須)

・看護職員:介護職員の約2/7以上を配置(特養より看護体制が厚い)

・リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士):入所者100人に対して1人以上

このように、老健では医療ケアが必要な高齢者やリハビリを重点的に行いたい方に適した人員体制が整っています。

・人員配置のまとめ

特養 : 介護職員中心の配置で、医師は非常勤でも可能です。介護に重点を置いた体制です。

老健 :常勤医師の配置が必須で、看護職員やリハビリ専門職が手厚く配置されています。医療やリハビリに重点を置いた体制です。

●特養のメリット

・終身利用が可能:一度入所すると、基本的に最期まで安心して暮らせる「終の棲家」として利用できます。

・介護体制が充実:食事や入浴、排せつなど、日常生活の介護を24時間体制で手厚く受けられます。

・費用が比較的安い:公的な施設のため、月額費用が安く、所得に応じた軽減制度も利用できます。

●特養のデメリット

・入所条件が厳しい:原則として要介護3以上の方が入所対象となります。

・待機期間が長い:入所希望者が多いため、都市部では数年にわたって待機するケースも珍しくありません。

・医療体制に限りがある:常勤医師の配置が必須ではないため、医療的な管理が必要な方は入所が難しい場合があります。

●老健のメリット

・入所対象が広い:要介護1以上から利用できるため、特養よりも入所のハードルが低いのが特徴です。

・医療・リハビリが充実:常勤医師が配置され、胃ろうや喀痰吸引などの医療的ケアも可能です。専門職による集中的なリハビリを受けられます。

・比較的入所しやすい:入退所の回転が早いため、数週間から数ヶ月で入所できる可能性が高いです。

●老健のデメリット

・長期利用ができない:在宅復帰を目的としているため、3ヶ月ごとに退所判定があり、長期的な利用はできません。

・転居先を探す必要がある:在宅復帰が困難な場合、退所後に別の施設(有料老人ホームなど)を探す必要があります。

・費用がやや高め:医療やリハビリ体制が充実している分、特養より費用が高くなる傾向があります。

●特養が向いている人

・終身利用を希望する人

・重度の医療ケアを必要としない人

・待機期間を見越して早めに準備できる人

・民間施設では費用面が厳しい人

要介護3以上で、在宅生活が難しい方に向いています。特に認知症が進行して徘徊や異食などの症状がある方、寝たきり状態で24時間の介護が必要な方におすすめです。

●老健が向いている人

・在宅復帰を目指してリハビリに取り組みたい人

・医療的ケアを受けながら介護も必要な人

・退院後、在宅生活に戻る前に準備期間を持ちたい人

・できるだけ早く入所したい人

老健に向いているのは、病院退院後に在宅復帰を目指す方です。特に、脳梗塞や骨折などで身体機能が低下し、自宅での生活に不安がある方に適した施設です。

特養や老健以外にも、さまざまな施設があります。それぞれの特徴を理解して希望に合った施設を見つけましょう。

●有料老人ホーム

特徴:民間企業が運営。介護付き・住宅型・健康型の3種類があり、特に介護付きと住宅型が主流です。

サービス:介護付きは施設スタッフが24時間体制で介護サービスを提供し、住宅型は外部の介護事業者と個別に契約してサービスを利用します。夫婦での入居が可能な施設も多いのが特徴です。

費用目安:入居一時金0〜数千万円、月額利用料10〜50万円

▶︎関連記事:介護付き有料老人ホームとは?

▶︎関連記事:住宅型有料老人ホームとは?

●サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

特徴:民間企業が運営するバリアフリー構造の高齢者専用の賃貸住宅です。

サービス:安否確認や生活相談が基本的なサービスで、食事や掃除、買い物代行などはオプションとして自由に選択できます。外出や外泊に制限がなく、自由度の高い生活を送れるのが魅力です。

費用目安:入居一時金0〜30万円、月額利用料10〜50万円

▶︎関連記事:サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?

●グループホーム

特徴:認知症の方が対象の施設です。1ユニット9人以下で共同生活を送ります。

サービス:家庭的な環境で専門的な認知症ケアを受けられます。住民票のある市町村の施設にしか入居できない地域密着型サービスです。

費用目安:入居一時金0〜15万円、月額利用料12〜20万円

▶︎関連記事:グループホームとはどんな施設?

●介護医療院

特徴:介護と医療を一体的に提供する介護保険施設です。

サービス:医師が常駐し、24時間体制で医療・介護ケアを提供します。慢性期医療や看取りケアにも対応しており、長期的な利用が可能です。

費用目安:入居一時金は不要、月額利用料9〜16万円

▶︎関連記事:介護医療院とは?

●ケアハウス(軽費老人ホーム)

特徴:低所得の高齢者が対象の施設で、自立から軽度要介護まで利用できます。一般型と介護型があります。

サービス:所得に応じた費用軽減制度が利用可能です。ただし、施設数が限られているため、入所待ちとなることも少なくありません。

費用目安:入居一時金0〜30万円、月額利用料9〜15万円

▶︎関連記事:ケアハウスとはどんな施設?

Q1. 特養の待機期間が長い場合はどうすればいいですか?

A:特養は全国的に入所待機者が多く、数年単位で待つことも珍しくありません。その間は、老健や有料老人ホーム、サ高住などを一時的な入所先として検討するのが一般的です。

担当のケアマネジャーに相談すれば、地域の「空き情報」や、自治体独自の「待機者支援制度」を利用できる場合もあります。

Q2. 医療依存度が高い場合はどちらを選べばいいですか?

A. 日常的な医療ケアが必要な場合は、老健が適しています。

特養:医師が非常勤の施設が多く、医療ケアは日常的な範囲に限定されます。

老健:常勤の医師や看護師が配置されており、胃ろうやインスリン注射、喀痰吸引気管切開などにも対応可能です。

より高度な医療が必要な場合は、介護医療院や療養病床を検討しましょう。かかりつけ医やケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーと連携して、最適な施設を探すことが大切です。

Q3. 入居費用を抑える方法はありますか?

A:複数の制度や工夫で費用負担を軽減できます。

・補足給付制度:低所得の方を対象に、食費や居住費の一部が減額されます。

・高額介護サービス費制度:介護サービス費の自己負担がひと月の限度額を超えた場合、超過分が払い戻されます。

・医療費控除:確定申告で医療費控除の対象になります。

・居室タイプ:多床室(4人部屋など)を選ぶと費用を安く抑えられます。

Q4. 特養と老健、どちらを選べばいいか迷っています。

A:目的や本人の状態に合わせて選びましょう。

特養:「終の棲家」として長期的に安心して暮らしたい方に向いています。

老健:「在宅復帰を目指すリハビリ拠点」として短期的に利用したい方に適しています。

介護度や医療ニーズ、ご家族の介護力、経済状況などを総合的に判断することが大切です。最終的には、資料請求や施設見学をして、実際の雰囲気やスタッフの対応を確認したうえで決めるようにしましょう。

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級